首页 > 雪域之子 > 藏韵谈话坊

藏族海归扎根牧区做“多余人” 建“防熊基金”

原标题:藏族海归扎根牧区做“多余人”

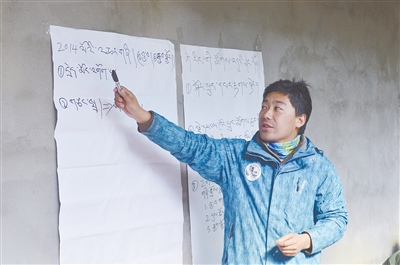

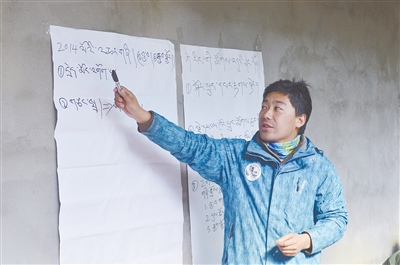

藏族村庄的“海归”--才让本

人类学界有个关于“多余的人”的典故:“一个人类学家到社区去做家庭谱系调查,他问一个当地人家里都有谁?那个人说有我、我的父母、老婆、儿子和女儿,还有一个人类学家。”这是因为人类学提倡到实地研究、开展田野调查。

今年28岁、出生于青海省海南州贵南县一个藏族村庄的才让本是一名“海归”。2012年毕业归国后,他怀着到一线从事环保事业、为家乡多做贡献的理想,成为了环保组织山水自然保护中心的工作人员,参与到三江源的保护实践当中。

在驻点青海省玉树州哈秀乡岗日村,他正是让自己成为当地牧民家“多余的人”的方式,取得了当地牧民的信任,通过对上百户牧民的调查及反复探讨,建立起了保护当地棕熊的“防熊基金”,为缓解当地牧民和棕熊之间的冲突建立了一座有益的桥梁。

藏族海归到了环保一线

才让本毕业于美国理德大学(Reed College),专业是文化人类学。

“大学四年我一直有一个理念,就是毕业后回到自己的家乡,做一些力所能及的事。”才让本说,

临近毕业时,才让本遇到一个参与环保一线工作的机会,对此他毫不犹豫地做出了选择。

朋友问他,为藏区服务的民间环保组织有很多种,很多是在城市里的,你为什么要到基层农牧区,扎根一线去工作?才让本说:“只有一线的牧区才能让我更靠近家乡。”

2012年7月,才让本来到青海省玉树州哈秀乡云塔村,加入到山水自然保护中心的三江源保护工作。

“学生时期,只能利用寒暑假做调查,投入精力有限,现在作为工作人员,能够‘真正’全心投入其中,也有了更多的责任感和使命感。”

文化人类学提倡实地研究、田野调查,但是在大学四年的过程中,才让本却发觉自己经常在教室里学习理论知识,读他人写的田野调查笔记,再加上当时受到后现代主义人类学反思思潮的影响,才让本对很多理论知识提出质疑。在一线的环境里,这些看似“纸上谈兵”的理论知识终于有了用武之地。

“人类学提倡当地人的观点,所以还没到村庄,我就树立了要想做好一件事,首先要正确地了解当地人的观点、想法的理念。”才让本说。

但是,要得到当地人的观点也是有条件的。首个需要克服的障碍就是方言的问题。虽然才让本是藏族,但是他来自青海的安多农区,而在康巴牧区,生活习俗、方言方面都很不一样。才让本起初还以为,可以给同事当翻译,但是“去了牧户家自己也听不懂他们在说什么。”好在坚持半年以后,方言基本不再是问题。

不过,更大的困难是,“要真正地跟当地人同吃同住,他们才有可能把你当成其中的一员,跟你谈很多平日里不提的话题,”才让本说。比如,考察一个牧业村,理想的状态是住一个完整的牧业周期,这样才可以完整地参加村里的文化活动、宗教仪式、公共事务等。

慢慢地,在这个过程中,才让本与同事走访牧户,到牧民家里做访谈和调查,逐渐了解了牧民对当地生态问题的看法、解决思路等,并试着推动村民行动。

原标题:藏族海归扎根牧区做“多余人”

藏族村庄的“海归”--才让本

人类学界有个关于“多余的人”的典故:“一个人类学家到社区去做家庭谱系调查,他问一个当地人家里都有谁?那个人说有我、我的父母、老婆、儿子和女儿,还有一个人类学家。”这是因为人类学提倡到实地研究、开展田野调查。

今年28岁、出生于青海省海南州贵南县一个藏族村庄的才让本是一名“海归”。2012年毕业归国后,他怀着到一线从事环保事业、为家乡多做贡献的理想,成为了环保组织山水自然保护中心的工作人员,参与到三江源的保护实践当中。

在驻点青海省玉树州哈秀乡岗日村,他正是让自己成为当地牧民家“多余的人”的方式,取得了当地牧民的信任,通过对上百户牧民的调查及反复探讨,建立起了保护当地棕熊的“防熊基金”,为缓解当地牧民和棕熊之间的冲突建立了一座有益的桥梁。

藏族海归到了环保一线

才让本毕业于美国理德大学(Reed College),专业是文化人类学。

“大学四年我一直有一个理念,就是毕业后回到自己的家乡,做一些力所能及的事。”才让本说,

临近毕业时,才让本遇到一个参与环保一线工作的机会,对此他毫不犹豫地做出了选择。

朋友问他,为藏区服务的民间环保组织有很多种,很多是在城市里的,你为什么要到基层农牧区,扎根一线去工作?才让本说:“只有一线的牧区才能让我更靠近家乡。”

2012年7月,才让本来到青海省玉树州哈秀乡云塔村,加入到山水自然保护中心的三江源保护工作。

“学生时期,只能利用寒暑假做调查,投入精力有限,现在作为工作人员,能够‘真正’全心投入其中,也有了更多的责任感和使命感。”

文化人类学提倡实地研究、田野调查,但是在大学四年的过程中,才让本却发觉自己经常在教室里学习理论知识,读他人写的田野调查笔记,再加上当时受到后现代主义人类学反思思潮的影响,才让本对很多理论知识提出质疑。在一线的环境里,这些看似“纸上谈兵”的理论知识终于有了用武之地。

“人类学提倡当地人的观点,所以还没到村庄,我就树立了要想做好一件事,首先要正确地了解当地人的观点、想法的理念。”才让本说。

但是,要得到当地人的观点也是有条件的。首个需要克服的障碍就是方言的问题。虽然才让本是藏族,但是他来自青海的安多农区,而在康巴牧区,生活习俗、方言方面都很不一样。才让本起初还以为,可以给同事当翻译,但是“去了牧户家自己也听不懂他们在说什么。”好在坚持半年以后,方言基本不再是问题。

不过,更大的困难是,“要真正地跟当地人同吃同住,他们才有可能把你当成其中的一员,跟你谈很多平日里不提的话题,”才让本说。比如,考察一个牧业村,理想的状态是住一个完整的牧业周期,这样才可以完整地参加村里的文化活动、宗教仪式、公共事务等。

慢慢地,在这个过程中,才让本与同事走访牧户,到牧民家里做访谈和调查,逐渐了解了牧民对当地生态问题的看法、解决思路等,并试着推动村民行动。