首页 > 雪域之子 > 藏韵谈话坊

才嘎:愿作永远的守护者

摄影/左山

……是谁驱散了你的羊群,留下你守在最后的草原。握不住亲人的手,喊不出声音,流不出泪水,在哪里,在哪里生长着你的梦。彩色的云,银色的河,青青的山坡上建不起家园……

这是可可西里流行的一首歌谣,它总在才嘎的心间吟唱。

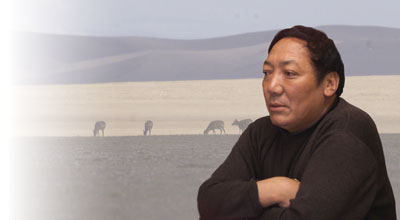

乍见才嘎,你会不自觉地联想起雪域高原上的野牦牛。一副结实的身材,铁塔似的立在你面前。乌黑的卷发下,宽阔的脸庞被高原的阳光镀成紫铜色。一对铜铃似的大眼、高高的鼻梁、厚实的嘴唇,讲起话来嗡嗡之声似从肺腑而出。这个粗壮的藏族汉子,现任可可西里国家级自然保护区管理局局长,是拥有58个兵的头儿。在保护藏羚羊的反盗猎行动中,他整肃管区切断盗猎者的财路;盗猎者屡次刀枪相向索取他的人头却屡次被他折服。就是这么一条硬汉,在教我唱这几句歌词时,却喉咙哽咽,两眼潮红。

2004年11月,才嘎被推选为央视“感动中国2004年年度人物评选”候选人。许多人在投给他的一票中说,他之所以感动我们,感动中国,是因为他十几年如一日以生命呵护着生命,以心血浇灌着自然。他捍卫的不仅仅是可可西里,不仅仅是藏羚羊,而是我们人类共同的家园……

主动请缨

才嘎,藏语意为“高兴、快乐”。一如这名字,才嘎整天一副乐呵呵的样子。比如,他会时不时地扮个怪相,或者抓一只蚊子苍蝇什么的,假装扔到嘴里,吃得有滋有味儿,逗你一乐。即使与你初次相识,他也会很快用这种快乐的情绪感染你,让你觉得轻松、亲近。说起可可西里,说起藏羚羊,才嘎便流露出不尽的深情,如同赞美钟情的恋人。

今年53岁的才嘎在16岁那年走进了军营,当过排长、连长、参谋、科长、武装部长、政委。1990年转业回到家乡曲玛莱县任副县长。在部队的时候,才嘎有机会走遍了可可西里地区,也对可可西里有了更深入的了解。“那时的可可西里真美呀!野牦牛、野驴、白唇鹿、棕熊,尤其是藏羚羊,满山遍野的。在公路边就能看见成群结队的野生动物。还有雪山下的水草、植被,像绿地毯一样,真是动物的天堂啊。”才嘎说。在任副县长时,他主管环保、公安工作,接触到许多案子,亲眼目睹了残暴的盗猎者对可可西里的蹂躏。而一些地方在经济发展中的决策偏差也加剧了可可西里的灾难。在80年代末90年代初,每年都有五六万人进入可可西里淘金,这里的植被遭到毁灭性的破坏。那么多人在可可西里安营扎寨,吃什么?山下的食品运不上来,他们就在野生动物身上打主意,一场“群众性”的捕杀行动使无数野生动物成了采金者的盘中餐。

从1985年开始,为了满足欧美市场对藏羚羊绒的需求,盗猎者开始大肆捕杀藏羚羊,短短几年,藏羚羊由原来的100万只锐减到不足1万只。“那个时期,是可可西里管理最混乱的时期。”才嘎回忆说。趁着这个乱劲儿,一些不法分子与境外皮货商勾结起来,偷偷潜入可可西里疯狂盗猎,致使每年至少有2万多只藏羚羊遭到猎杀。美丽的可可西里一度成了藏羚羊等野生动物的屠场,原野上随处可见野生动物的尸骨。

1996年,正是曲玛莱县换届选举的时候,才嘎却突然提出退出县长竞选,主动请缨,要求到正在筹建之中的可可西里自然保护区管理局工作。

玉树州委马书记找他谈话:“真的放着县长不干,要到无人区吃苦?”

“我才嘎什么时候说过假话?”才嘎态度坚决。

“好你个才嘎,你的要求与州委的想法不谋而合呀。”马书记接着说:“你有在部队工作的经验,可可西里管理局应该用军事化的管理手段,坚决打击盗猎分子,希望你把这块宝地守好。”

没等正式调令下达,才嘎便赶往可可西里自然保护区管理局所在地格尔木市报到。

借枪执法

才嘎上任之始,接手的家当少得可怜--办公用房是租借的4间平房;23名民工,一部分是由原“野牦牛队”撤并过来的临时工;2.5万元的经费和一台大修过的旧吉普车。

那时,在可可西里无人区,被抛在荒野的藏羚羊的尸骨几乎随处可见……疯狂的盗猎者武装到了牙齿,他们有从国外贩来的枪支弹药,有越野车,有步话机。而才嘎与他的弟兄们呢,除了一台类似手扶拖拉机的吉普车,连根“烧火棍”也没有。盗猎者大摇大摆地出入“保护区”,明目张胆地捕杀藏羚羊,而后在你的眼皮底下扬长而去。

才嘎先从设卡路查开始,拦截盗猎者,封堵被杀的藏羚羊的出口。与此同时,他带领可管局人员广泛宣传野生动物保护法,在青藏公路沿线发传单、贴宣传画。但才嘎发现,路查只能查获被打死的藏羚羊,根本起不到保护作用。而要从源头制止盗猎活动,就必须跟盗猎者针尖对麦芒地搏杀,在盗猎分子未放一枪一弹的时候抓获他们。可才嘎一杆枪也没有,赤手空拳怎么对付荷枪实弹的盗猎者?他的战友索南达杰就是惨死在盗猎者枪口之下的。“我们必须有自己的枪!”才嘎像急红了眼的牦牛,向上级申请配发枪支。

但这个问题太敏感了,批文迟迟未下。“那就借。出了问题我担着。”才嘎铁下心来,向玉树州委领导陈述了反盗猎斗争的严酷,终于获得特准,暂时从有关方面借来两支冲锋枪,成立了主力巡山队。

反盗猎的生活是艰险的。一天,才嘎接到线报,一个盗猎团伙正在千里之外的阿尔金山集结,准备潜入可可西里猎杀藏羚羊,手中还持有大量武器。才嘎立即派3名队员先去侦查。队员很快回来报告说,“确实有一伙人在准备油料、修车。”

就在主力巡山队赶往目标地堵截时,这伙人却突然消失了,一连两天都没有发现他们的行踪。 才嘎决定亲自带人出击,他命令主力巡山队队长王周泰:“跟踪追击,跑到天边也要把他们找到。”

才嘎和9名队员分乘4辆吉普车日夜兼程地追赶。此时的可可西里冰封雪冻,气温在零下20多度。一路上才嘎与队员们人歇车不歇,饿了,啃几口干粮,渴了,喝几口雪水。“整整一个礼拜呀,都毫无线索,大家的身体有些支持不住了。”才嘎回忆说。因为一连几天喝雪水、啃干粮,大家都闹肚子。才嘎不得不放慢追击速度,找了个低洼避风处,埋锅设灶,让大家吃了一顿方便面。之后就着雪窝子宿营待命。

第二天重新上路后不久,一名队员突然在沙窝里发现了两条车辙和一个数字,才嘎走过去仔细观察,然后对王周泰说:“这数字写着89,前面去的车在给后面的车指路,我判断他们大概在89公里处。追!”

第二天晚上11点多钟,在89公里处,果然发现远处的原野上有几星光亮隐约闪烁。才嘎振臂一挥,队员们立即鸣起警笛,朝光亮处加速前进。

天降神兵般的突袭,令盗猎分子惊惶失措,纷纷逃窜,连车也来不及开动。才嘎和队员们追击了近一个小时,将盗猎者全部抓获。这一仗战果赫赫,共缴获吉普车4辆,自动步枪3支,子弹1万多发。经审讯获悉,这个团伙长期在可可西里盗猎藏羚羊,这一次打算在可可西里设伏一个月。

“他们真是残忍啊!想想看,如果1万发子弹都打光,该有多少藏羚羊死在枪口下?”说话时,才嘎有力的手指敲得桌子咚咚响。

铁面无私

藏羚羊是世界一级濒危动物,也是奔跑最快的偶蹄类动物之一,奔跑时速可达80公里以上。藏羚羊浑身是宝,它的犄角是名贵药材,也可加工成精美的装饰品。而它的绒毛制成的披肩,更是欧美市场的奢侈品。在印度、巴基斯坦,人们叫它“沙图什”。一大块“沙图什”捏成一条,可以穿过戒指,因而又称它“指环披巾”。一只藏羚羊身上大概有125克至150克羊绒。一条用300克至400克藏羚羊绒织成的“沙图什”最高售价达30,000美元!尽管《国际贸易公约》已明令禁止藏羚羊产品的交易,但高额利润不断刺激着铤而走险的人闯进可可西里。

由于历史原因,在管理局成立的头3年,可可西里自然保护区还是多头管理的混乱局面。执法队伍有西部工委的野牦牛队,有州县林业局、派出所,有格尔木市的公安局,谁都想说了算,谁都不愿意放权,执法标准难以统一。这么多执法者干什么呢?收缴皮张,罚款。有的人把这当成经济开发项目,他们没收皮毛,然后再卖出去,开个证明,盖个章子,皮毛商贩拿着这些证明,可以“合法”地把皮张运出保护区,才嘎却奈何不得。一些人便利用各种关系,盗运藏羚羊皮。这令才嘎担忧、愤慨:“这哪里是保护野生动物,分明是变相倒卖,毁坏保护区的形象。”他严令管理局的人员:“不管谁开的条子,只要经过管理局关卡,一律依法查处。”仅一年时间,才嘎和管理局的执法人员共抓获了8个特大盗猎团伙。有一回,一次就收缴了941张藏羚羊皮。

与此同时,才嘎带人进山巡查,封堵采矿、淘金等破坏保护区生态环境的活动。管理局成了铁打的关卡,断了许多人的财路。这样一来,才嘎自然得罪了一些人。1999年夏天,管理局查获一起盗猎案,缴获88张藏羚羊皮,抓了4名盗猎分子。结果,他们的同伙闯进才嘎的办公室,七八个人持刀围住他吼叫:“要么放人,要么把你的脑袋交给我们。”

面对这等阵势,才嘎却给这些人讲起了动物保护法,讲什么是国家一级保护动物,讲盗猎多少藏羚羊要判多少年刑……但这些人哪里听得进去,最后真的要动“家伙”了。才嘎见状,怒从心起,一拍桌子,叫来一名队员:“你马上打电话给公安局,叫他们来抓人。再用摄像机把这几个家伙的嘴脸都拍下来,一个也别想跑掉。”那伙人一下子软了,起一声哄,连推带搡地跑了。

至于恐吓电话,才嘎不知接到过多少次了。有很长一段时间,盗猎者盯上了才嘎,他的车多次被砸。家人为他担惊受怕,但才嘎依然按照自己的方式行事。

方圆5万平方公里的可可西里,平均海拔4000多米,常年冰封雪冻。才嘎介绍说,可可西里被认为是世界上除南北极外最大的一片无人区,地处三江源头,植被丰富,水草丰美。保护区内拥有陆生脊椎动物67种,珍稀动物210种,高等植物202种,其中86种为可可西里特有品种。它的沙地还富含黄金--惟因如此,这里一度成为盗猎者和淘金者趋之若鹜的地方。

“是谁驱散了你的羊群,留下你守在最后的草原……彩色的云,银色的河,青青的山坡上建不起家园……”这首歌在可可西里曾经十分流行,才嘎说,队员们经常哼唱这首歌谣,排解内心的忧愤。前野牦牛队负责人、西部工委书记索南达杰的牺牲,曾经在他们的心里布下了阴影,他们深切体会到,每个人与死亡的距离原来这么近。“但是,这反而激起了我们对盗猎者的愤恨,坚定了我们和盗猎者斗下去的决心。”才嘎动情地说:“可可西里是块宝地呀,藏羚羊是国宝,守不好她,我才嘎就愧对国家,愧对子孙后代。我们这些人存在的价值是什么?就是可可西里不再有罪恶的枪声。”

“信原”的葬礼与“爱羚”的新生

才嘎爱可可西里、爱藏羚羊到了痴情的地步。“信原”和“爱羚”的故事,或许能让我们进一步感受才嘎,感受他是怎样珍爱着可可西里的每一个生命。

在距唐古拉山口不远处青藏公路右侧的一面山坡上,有一个小坟包,坟前立有一碑,碑上写着“信原之墓”四字。沱沱河保护站的工作人员说,为“信原”举行葬礼的那天,山坡上挤满了人,过往车辆也鸣笛示哀,以为哪位“人物”倒在了雪线之下。

其实,“信原”只是一只藏羚羊,死时刚满周岁。保护站的周东才仁把我领到“信原”的墓前,讲起了“信原”的故事。一天,周东才仁与队员们巡山回来,在路上看到一只羔羊正在沥青路面上痛苦挣扎。小家伙两条腿被灼伤了,正望着空旷的马路无助地哀鸣。周东才仁把它抱回站里,并报告给了远在几百公里外的才嘎。

才嘎当即指示沱沱河保护站,请大夫给它治伤,又拨了一笔专款,作为小羊羔的营养费。随后,他又赶往沱沱河看望这只受伤的羊羔,并取“高原上的信使”之意,为它起名“信原”。一个多月后,“信原”的伤终于好起来了。小家伙很灵气,见谁都撒欢儿,白天自己外出觅食,晚上睡觉时往大家的被窝里钻。

几个月后,活泼可爱的“信原”突然不叫不闹,躺着不愿动弹。2002年5月29日,“信原”再也没有站起来。

“信原”的死讯传到局里,才嘎当天就派人到沱沱河传达他的指令:“尸体不要随意处理,要像对待亲人一样安葬它。”3天后,才嘎带一班人马赶到沱沱河保护站,亲自为“信原”选好墓地,举行了隆重的葬礼。才嘎与大家一人一锹土,掩埋了“信原”,又以藏汉两种文字在墓碑上写下碑文:“保护动物,珍爱生命”。他还将一条哈达披在“信原”的墓碑上,以自己民族的最高礼仪向这位人类的朋友致哀。礼毕,才嘎宣读悼词:“几年来,我们共救助野生动物129只,其中大小藏羚羊79只,大多数经救治后重返大自然。今天,我们在这里为一只羊举行葬礼,就是为了告诉大家,可可西里人对生命的珍爱,对保护野生动物的坚强决心。我们将努力把可可西里建设成为一个没有枪声、没有杀戮、没有破坏的美丽宁静的野生动物乐园。”

“信原”之死令才嘎忧伤,而“爱羚”之新生则让才嘎欣慰不已。“爱羚”是才嘎在一次反盗猎行动中从枪口下救出来的,那时它刚刚出生四五个小时。才嘎将它送往新建的藏羚羊救护中心喂养。每次巡山,他都要到海拔4700米的藏羚羊救护中心看望“爱羚”。才嘎说,“开始给它喂羊奶它不喜欢吃,就从牧民家里买牛奶熬好,里面放上葡萄糖,酵母片,还放一些消炎药。”在才嘎和队员们的悉心照料下,小“爱羚”顽强地活了下来,它也成为才嘎他们成功救活的第一只小藏羚羊。现在,“爱羚”长大了,出落得很标致。才嘎又张罗着想把“爱羚”嫁出去。“它该结婚生子了。”才嘎说:“我们几次放它走,它都跑回来了。它有感情啊,知道这里是它的家,不愿走啊。但女儿长大了总是要嫁人的。我还是要想办法让爱羚回到大自然中去。”

谁来破解藏羚羊基因之谜

才嘎守护着藏羚羊,走过了10个年头。10年来,才嘎一直在思考:为什么藏羚羊能在这里生存下来?为什么在缺氧的高原它还能奔跑如飞?为什么它的绒毛如此抗寒?

有相当长一段时期,我们并不明了为什么国际上对藏羚羊绒的需求如此之盛。揭开这个谜底的是与可可西里并无直接利害的外国人,其中的代表人物就是卓布朗女士。卓布朗供职于国际动物基金会,是濒危物种保护宣传专员。就是她通过罗马的非法“沙图什”的秘密交易,调查出了藏羚羊绒的真实用途。另一个代表人物是法国海关调查处调查官让-保罗·卢盖,他披露的盗猎藏羚羊的走私手段令中国同行心惊。他说,盗猎者会将皮张和生绒替换掉衣服及睡袋中原来的充填物携带出境。其走私网络与虎骨、麝香和熊胆等以货代款的交易勾结在一起。1994年至今,从世界各地的精品成衣店中先后查没出数百件“沙图什”披肩。走私手段主要是虚报海关申报单--当人们向海关申报“沙图什”披肩时,在文件上商品全称部分总是简单地填写成包头巾、披肩、毛披肩、开士米披肩和羊绒披肩等与《濒危野生动植物种国际贸易公约》保护物种毫无关联的制品,只在极少数情况下才申报为“沙图什”披肩。供货商和运输商也不在他们的往来票据中注明商品的真实原料。他们甚至将原料谎报为诸如喜马拉雅家山羊等野生或家养物种的绒毛,因为这些物种在华盛顿公约中是可以自由贸易的。在印度和巴基斯坦的克什米尔地区,没有适行的法律禁止藏羚羊绒的进口和贸易,也未完全禁止“沙图什”的加工和销售,对于这种产品甚至没有任何规定限制。尽管印度已采取了一些步骤对国内的藏羚羊贸易加以管理,但藏羚羊绒制品的非法贸易(特别是在新德里)仍在继续进行。在印度,“沙图什”披肩通常以小批量(大约10件一批)通过快递和邮寄方式出境。

科学家们发现,藏羚羊具有特别优良的器官功能,它们耐高寒、抗缺氧,对食料的要求简单,而对细菌、病毒、寄生虫等引起的疾病所表现出的高强抵抗能力超出人类对它们的估计。它们身上所包含的优秀动物基因,囊括了陆生哺乳动物的精华。

藏羚羊真可谓毫发皆金。我们对它却鲜有研究。中国在珍稀野生动物的保护方面已经取得举世瞩目的成就,四川的大熊猫自然保护区、黑龙江的东北虎饲养基地、陕西的朱 自然保护区等,都建立了比较完善的科研与管理机制。但是,在可可西里,似乎许多工作还停留在自然状态,对于中国动物生命科研来说,藏羚羊还是一个全新的课题,国内对藏羚羊的研究记录几乎为零。近10年来,我们只是守着这块宝地,却没有很好地利用它。

随着国际上反对盗猎藏羚羊的声音越来越强,一些国际人士自愿前往可可西里,开展研究工作。从1985年开始,美国动物学家乔治·夏勒每年都要到可可西里来一趟。

1999年10月,在《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)秘书处和中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室的共同倡议下,“藏羚羊保护及贸易控制国际研讨会”在青海省会西宁召开。来自中国、法国、印度、意大利、尼泊尔、英国、美国的专家学者出席了这次会议。这是国际上召开的第一次有关藏羚羊保护问题的专门研讨会,会议汇集了大量有关藏羚羊野生种群状况、遭受偷猎状况和非法贸易状况的第一手资料,才嘎在会上提交了论文,并提出了组建中国藏羚羊种群研究机构的设想。

才嘎不止一次地呼吁,可可西里需要大批有志于动物保护与研究的专业人士加盟,以破解藏羚羊基因之谜。才嘎说,他和他的队员们每天都生活在期待中,期待在可可西里可以经常看到中国科学家的身影。

忧虑

反盗猎行动从一开始就受到自身条件的种种制约。就说交通工具吧,对于管理局巡山队来说无异于“生命之舟”。2001年6月下旬,主力巡山队因油料不足被困月亮湖,几名队员忍饥挨饿三四天,险些丧命。7月,主力巡山队两台吉普车在可可西里腹地抛锚,被困队员靠着雪水维持生命,勉强支撑到援兵到来。2002年春节期间,沱沱河保护站巡山队员回格尔木休假,车坏在半道,在青藏公路上被困一夜,队员险被冻死……这样的记录,在才嘎与他的同事们那里不过是饭后的谈资。

美丽的可可西里

在巡山过程中遇险,队员们只能听天由命,因为根本就没有通讯工具与外界取得联系。即使有电台,通话质量也没法保障。才嘎说:“我的队员出去后,我只能凭感觉判断他们在什么地方,会出什么事,感觉不对劲就主动进山去援助。”基于这种丰富的经验,每有队员巡山遇险,才嘎总会在关键时刻带兵救援。说起这些往事,才嘎深为忧虑:“我不敢设想有哪一天我的队员突然回不来了,那我就是千古罪人。”

进入信息时代的今天,电信早已不是什么障碍了,但在可可西里,队员们还是依靠极其传统的联络方式来通报信息,维持生存。“为什么不申请一部卫星电话呢?”我向才嘎建议。

“我们有过这样的打算,但即使配发了,也用不起。通一次话要好几块钱。”

在过去的几年,我们不断从媒体上看到中国的一些企业和国际社会向可可西里捐钱捐物。但这些钱物很少能到可可西里管理局手里,而是捐到了参与可可西里保护工作的民间组织。作为政府机构,可可西里管理局是不允许接受民间尤其是境外组织的捐赠的。

管理队伍的专业水平低也是才嘎的一块心病。工作人员绝大部分只是初中文化,还有一些临时工甚至连小学也没毕业。由于长期生活在藏族聚住区,有些人的汉语也说不利索。才嘎说:“可可西里很重要的一项工作是法制宣传,可我们的队员连起码的文化也没有,怎么担得起这个任务呢?”

然而,在一个与外部世界基本隔绝的环境中,确保生存已经不易,哪有条件学习现代科学文化?沱沱河保护站副站长索南格来说,“在外界眼里,我们都是些长着蓬乱头发,穿着警服的吉普赛人。其实,我们太希望有学习的机会了。”国家林业局每年都会有一些专业集训班,而可可西里从来没有人参加过,虽然他们守望的是迄今为止世界上为数不多的珍稀野生动物自然保护区。目前的这批工作人员都是管理局刚成立时调入的,他们中的许多人已经进入“高龄”,不再适合在高原工作。因为长期在野外工作,成家的人顾不了家,而绝大多数年轻人连对象也找不到。这些人能在可可西里工作一辈子吗?

永远的守护者

招募志愿者动议是才嘎在社会的热情推动下做出的决定。

随着时间的推移,才嘎越来越感到可可西里的保护仅靠管理局的工作人员是不行的。“可可西里是青海的,是中国的,也是世界的。我们应该让可可西里走出去,让全社会了解,这里的藏羚羊遭到怎样疯狂的猎杀!唤起全社会都来关注可可西里,携手反盗猎。”在这个思路下,2002年3月,才嘎提出了一个方案,把在可可西里拍摄的600多张图片,做了130个展板,装了满满两车,从格尔木一直开到北京,在“新世界广场”门前当街展示。

图片上的画面令人震撼。被剥了皮的藏羚羊裸露着尸骨;一捆一捆的毛皮被盗猎者贩往国外;缴获的盗猎分子的枪弹堆成小山……藏羚羊与可可西里的命运,引起北京市民的强烈反响。新闻发布会吸引了100多家中外媒体,人们呼吁“拯救藏羚羊,保护可可西里”。接着,才嘎又乘势在新华网上发布公告,招募志愿者,邀请有志于野生动物保护的各界人士,加盟可可西里保护区。公告一出,立即得到全国范围内的响应,一时间,报名的电话打“爆”了才嘎的手机。在这种热情的鼓舞下,才嘎又带着这些图片,驱车石家庄、济南、青岛、上海,巡回展示,宣讲藏羚羊的悲惨命运。越来越多的人被那些血淋淋的画面所震动,并加入到志愿者的行列。

从第一批志愿者报名到走进可可西里的一个多月时间里,才嘎经历了太多的感动。志愿者中,有老人有青年,许多人已经做了母亲。他们请假舍家,来到可可西里,面对4600多米高原上的恶劣气候,克服生理极限,与保护区的工作人员并肩战斗。有的志愿者高原反应强烈,却不肯下山;有的志愿者落下了伤病;还有的志愿者永远长眠在了这片高原。说起这些志愿者的义举,才嘎热泪盈眶。“多么可敬的年轻人啊,他们从那么远的地方来到这里,我们的工作应该做得更好,才对得起他们。”才嘎说,志愿者活动开展以来,给了他和他的同事们以新的动力。

2003年后,国家林业局、青海省委省政府、玉树州委州政府都把可可西里自然保护区的建设列入了重要议程。新建的5层办公大楼已经启用;交通和通讯工具得到改善,可可西里管理局还建立了专门的网站,随时向外界发布保护区的动态信息;管理局在编工作人员也被纳入国家公务员序列。

2004年是才嘎繁忙而又备感充实的一年。2月,才嘎向2008年北京奥运会组委会提出申请:将藏羚羊作为北京奥运会吉祥物。消息一经发布,立即引起各方响应,各地采取各种形式和规模的签名、自驾车活动,摩托车、自行车穿越高原活动,藏羚羊保护图片展和演讲等宣传手段,声援藏羚羊竞选奥运会吉祥物。北京奥组委顺应这一呼声,将藏羚羊列为北京奥运会吉祥物候选形象,并邀请才嘎出席了4月26日在北京召开的“北京2008--奥运会吉祥物设计研讨会”。

才嘎在会议发言中陈述,藏羚羊的特性非常符合“更高、更快、更强”的奥运精神。首先是“更高”。藏羚羊生活在世界屋脊雪域高原海拔4000米~5500米的地区,被称为“高原精灵”。其次,“更快”。藏羚羊是动物中的运动健将,它身体结构完美,坚挺的犄角既像利剑,又像标枪,健壮的身躯像举重、摔跤的大力士,在人类和其它动物难以生存的严酷环境下,藏羚羊能以每小时90公里~100公里的速度驰骋奔腾,是卓越的径赛能手。其三,“更强”。藏羚羊生活在被称为“生命禁区”的可可西里,有着顽强的生命力。另一方面,对藏羚羊的保护也符合北京奥运会“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的理念……

8月5日,北京奥组委召开新闻发布会,正式启动奥运会吉祥物形象设计大赛,“藏羚羊”赫然列入推选名单之中。

为藏羚羊“申吉”的工作还在继续,才嘎又开始了为可可西里自然保护区申报世界自然遗产的工作。2005年2月,在青海省召开“两会”期间,作为省人大代表的才嘎将这一酝酿已久的提案正式交给人代会,立即得到与会代表和委员的广泛支持。省委书记白恩培、省长宋秀岩率先在声援可可西里自然保护区“申遗”的长卷上签名。大会刚刚结束,青海省政府便做出决定,成立“可可西里申请世界自然遗产”工作领导小组,由副省长马培华任组长,才嘎任办公室副主任。这个领导小组同时兼顾藏羚羊申请北京奥运会吉祥物的设计征集工作。

可可西里的盗猎活动终于得到了彻底遏制。2004年至今,没有发生一起盗猎事件。最新监测表明,可可西里的植被正在恢复,藏羚羊种群数量已由1998年的不足2万只恢复到目前的5万只。自藏羚羊“申吉”以来,不断有志愿者来到可可西里参与对藏羚羊的保护工作,目前志愿者已经超过200人。北京、上海、广州等内地大城市,甚至尼泊尔、印度等国家的人们也都通过不同方式表达了对藏羚羊“申吉”和保护工作的支持。

2005年,才嘎计划出版介绍可可西里自然保护区和藏羚羊保护的画册,3月19日起,才嘎又携带着精心编辑的图片资料,到北京、天津等地巡展,开始了新一轮的宣传攻势。

“可可西里”在藏语中意为“美丽的少女”。才嘎想告诉大家,“它的确很美,它就是我的情人,是我生命中最重要的部分,我会一直守护着她,直到我生命的尽头。”

才嘎,藏族,1952年生,青海省玉树藏族自治州人;

1968年入伍,1990年转业到曲玛莱县任副县长;

1996年,主动申调到刚刚成立的可可西里自然保护区管理局工作;

1997年5月,担任可可西里国家级自然保护区管理局局长,至今一直从事藏羚羊的保护工作;

2003年,当选青海省人大代表;

2004年11月,才嘎被推选为央视“感动中国2004年年度人物评选”候选人。