首页 > 援藏 > 援藏生活

厦门青年成了藏民心中“蔓巴”

在简陋的帐篷里教学。

进入藏民家中看病的厦门青年。

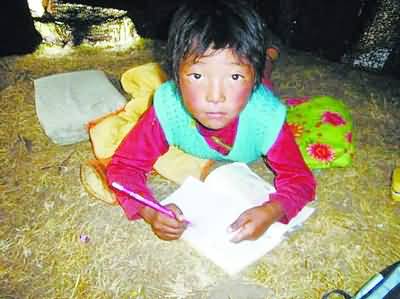

好学的藏族儿童。图/普惠

【追记】

近日,厦门同心慈善会的援藏青年部分地从青藏高原回到厦门。几个月的援藏生涯,让他们领略到了一种在艰苦的自然环境中,生命与情感深挚交织的力量。在青藏高原,厦门青年用诚挚和爱心让藏民们记住了他们。

传奇从与一位喇嘛的邂逅开始

尽管许多厦门人到过西藏,去感受高原的盛景和奇妙,但对青藏高原有一个石渠县,知之者甚少。她北邻青海,西连四川,南通西藏。全县居民都是藏民,但行政归属却属于四川。由于地处高原,交通闭塞,石渠县的藏民们很少有走出县境的,外界人也很少有进入其中的。这是石渠县的一位喇嘛,在北大学习时,与厦门同心慈善会的负责人邂逅,告知她有这样一个地方,希望厦门同心慈善会能够组织一些青年前往支援。就这样,一群才华横溢的厦门热血青年,走进了石渠县。

同心义工孙普惠说,从厦门进入海拔4千多米高的青藏高原,一路上的艰辛险阻自不必说。进入石渠县,藏民们的生活让我们感到奇异。这里的藏民大部分过着游牧生活,吃的是被称为“糌耙”的食物,如同厦门的面茶,是将炒熟的青稞磨成粉,用茶水和酥油拈成团。荤食就更加奇特了,当地有一种普遍的食物称为“风干肉”,就是把牛或羊的肉,挂在帐篷或屋檐下自然风干,食用时就不再烹煮了,这样可以节省燃料,因为那里只有烧牛粪。经济来源有的靠养牦牛和羊来维持,有的上山去挖一些野生蘑菇或冬虫夏草等药材。在那里根本没有自来水,井水都很稀有。由于冻土很深的原因,离地面七米深的水井里打出来的水还是刺骨的寒冰,没有厦门水井冬暖夏凉的现象,而且浮力很小,只要将水桶放到水里,井绳一抖就会打满。

受藏民们的尊敬是这样得来的

同心慈善会的义工到达石渠县后的第一件事就是为藏民们义诊。因为这里平时缺医少药,当义诊一开始,就有许多藏民前来求医,有的患者身上有一股异味。采访中义工孙乐相告诉我们,厦门的爱心青年受到藏民的尊敬是这样得来的:管医生是位年轻的女医生,在为藏民诊治中,只见她耳戴听诊器,掀开病人的脏衣服,将手伸到里面,鼻尖几乎碰到病人的脸上。认认真真地听,仔仔细细地触摸,对任何一位患者她总是全神贯注,聚精会神,全身心地投入到病人身上。询问把脉,开方,安慰,拿药,消毒扎针。全心全意地为病人服务。她的举动深深地感动了病人。义诊当天的上午就看了二十多位病人。近半年的时间里,医治藏民数千人次,许多包囊虫或关节炎病人病情好转或痊愈。一段时间来,厦门义工在义诊场所里或是走在路上,遇到当地藏民,他们都会双手合十毕恭毕敬地行礼。口称“蔓巴”(藏语:医生)“扎西德勒”(吉祥如意)“驮期切”(非常高兴)。嘴里不停地念叨着,都是祝福感恩的话语。

外国友人拿出两千元捐给孩子们

石渠县有五千多人口,当地有不少学龄儿童,但这些学龄儿童上学谈何容易。由于交通的闭塞,这里的藏民不论大人、小孩都不懂汉语,只有寺庙里的喇嘛懂得汉语。因此厦门同心慈善会,在义诊的同时与寺庙喇嘛携手开展对藏族儿童的教学。

义工洪燕英描绘教学的情况说,在石渠县的著名寺院“色须寺”后面的空地上搭了四顶帐篷,相当简陋,老师在黑板上认真地写板书,席地而坐的孩子们则聚精会神地听讲,用一小木板托着本子在膝盖上抄写。喇嘛教授藏文,厦门义工则教授汉语。藏族儿童的好学精神令人十分感动。教师曾金福和刘江说,上课的第一天划分的位置很快就全都坐满了。这时一位小藏民图登卓玛匆匆赶来,她已经没有位置了,只见她拿起破棉垫子,走到一边趴在地上,认真地听起课来,这个画面让我们十分感动。义工江梅紧接着告诉我们,几堂课下来,听讲的人越来越多,藏族儿童接受能力非常强,他们对藏文和普通话的理解也很快。后来我们还发现,甚至还有成年藏民来到这个简陋的地方参与学习。记得有一次我们在讲课时来了两位外国友人,他们静静地站在一旁观摩了许久,下课后,他们找到了我们和相关喇嘛说,他们看到这样的课堂很感动。当场拿出了两千元人民币说是要捐给孩子们。许多藏民、藏族儿童和厦门义工老师交上了朋友,下课后走在街上孩子们会用流利汉语喊着“老师好”。大人们则毕恭毕敬地向你行双手合十礼,意味着你在他心目中的地位是何等的高尚。

名词蔓巴,藏语是医生的意思,藏族民众对医生十分崇敬,在他们心目中有崇高的地位。(责编:晶晶)