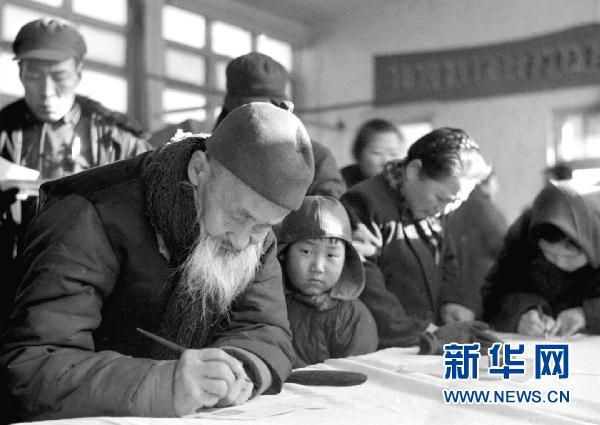

图为北京市前罗圈胡同的81岁选民余子昌在选举站认真写选票(资料照片)。新华社发

“什么官,九品下;小如芝麻,大过爹妈?”在中国农村的一些地方流传着这样一个谜语。它的谜底是——村委会主任。

上缴提留款、下达计划生育指标、发放救济粮、批准房基地……别看这小小的“芝麻官”,在上世纪80年代,却执掌着“钱粮命、房田林”。围绕着这个最基层的小小职位,一幅充满蓬勃活力、创新精神的中国特色社会主义基层民主政治画卷徐徐展开。

在中国共产党领导下,在农村,到2008年底,中国60多万个建制村中绝大多数进行了7次以上的村委会换届选举,98%以上的村制定了村民自治章程或村规民约,广泛开展了民主决策、民主管理、民主监督等自治活动;在城市,自居民委员会组织法施行后,全国大部分地方都陆续规范性地开展了居委会换届选举工作。

在吉林省梨树县梨树镇北老壕村,62岁的村民孙国清老人回忆起25年前的一次村干部会议。

1986年,身为大队会计的孙国清同许多村干部一样进行述职。在会上,村里几位老党员提出,能否让村民自己选村委会干部,改变以前上级选定、村民举手的情况。“没想到县里同意了这个提议!”孙国清说,“这为后来在全国推行的村委会换届‘海选’的方式打下了基础。”

孙国清记得,村里每十户选一名村民代表,全村选出46个代表,上级组织不定调子、不划框子、不提名候选人,在全村18周岁以上的村民里直接选出候选人。村民们把候选人选上来后,按照得票多少,公开唱票排名,选出前几名为村委会组成人员。就在第一届村委会选举中,孙国清当选村委会副主任。

在中国南方广西三县交界的合寨村,同样在上世纪80年代初出现了由农民自己选举产生的村委会组织。

华中师范大学政治学研究院副院长唐鸣说,十一届三中全会以后,家庭联产承包责任制在全国推行,“三级所有、队为基础”的统一经营体制逐步瓦解。“土地承包下去了,新的课题出来了。修路、水利、办学等公益性的事情谁来办?”唐鸣说,“而用新的民主途径选举出来的村委会的出现,无疑是实行联产承包责任制后基层群众的又一创造。”

“用煤炉取暖的屋子里,秘密填好的选票被投进红色纸箱;脸膛黝黑的工作人员大声唱票、认真计票;好多村民熬到深夜,就为亲眼看看选举结果;每到选举揭晓时总是欢声雷动,小山村热闹得像过大年似的。”时任梨树县民政局局长的徐谦说,“只要看看这一切,就知道我国的基层民主路没有走歪,它符合国情,是大势所趋!”。

1982年12月五届全国人大五次会议审议通过的《中华人民共和国宪法》,明确城市和农村按居住地分别设立居民委员会和村民委员会,作为基层群众的自治组织,由群众自己管理本地区的公共事务和公益事业。

1987年,全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》。

进入上世纪90年代后,党中央多次召开会议,研究部署村委会选举和村级组织建设问题。中共中央办公厅、国务院办公厅下发《关于在农村普遍实行村务公开和民主管理制度的通知》,进一步强调了直接选举村委会的重要性;党的十五届三中全会为村民自治确定了历史地位,并把全面推进村民自治,作为农村跨世纪发展的重要战略目标和任务。

1998年11月4日,九届全国人大常委会第五次会议通过了修订后的《中华人民共和国村民委员会组织法》。同日,江泽民签署中华人民共和国主席令,将这部法律公布施行。